Радар. Виды и работа. Применение и особенности. Устройство

Радар – это радиолокационная электронная станица, применяемая для определения расположения в пространстве крупных объектов, их формы, скорости, направления движения. На базе радиолокационной станции построено множество приборов, используемых в авиации, судоходстве, военной обороне, бытовой жизни.

Как работает радар

Радарная станция работает по принципу радиолокации. Она генерирует радиоволны, отправляет их в пространство в строго определенном диапазоне и направлении. При движении волны сталкиваясь с объектами и ландшафтом частично отражаются обратно, после чего их эхо воспринимается чувствительной частью прибора. На основании информации как быстро вернулась отраженная волна, расчетная часть устройства определяет местоположение объекта. Мощность отраженного сигнала дает возможность рассчитать фактические размеры обнаруженной преграды.

Принцип работы радарной станции основан на эхолокации, используемой летучими мышами для ориентирования в пространстве. При разработке прибора были задействованы похожие механизмы, но вместо ультразвукового сигнала используются радиоволны, имеющие более высокий радиус действия.

Простейшая классическая радиолокационная станция состоит из следующих компонентов:

В классическом понимании функцию передатчика выполняет импульсный генератор. Он выступает в качестве контролируемого источника электромагнитного сигнала.

Антенна излучает сгенерированный зондирующий сигнал в необходимом направлении, затем служит для приема отраженных обратно волн. Излучение и прием выполняются поочередно. Также возможно применение двух антенн. В таком случае одна отвечает за отправление сигнала, а вторая за его прием. Они устанавливаются на определенном отдалении друг друга, и калибруются между собой. Применение двух антенн увеличивает точность и быстродействие радара.

Применяемый в радаре приемник отвечает за прием и усиление отраженной волны. Он считывает данные с антенны, и выполняет их анализ для получения окончательных результатов, выдаваемых на экран устройства.

Методы работы радаров

Радар может работать на разных физических принципах анализа данных. Одни из них требуют сложной технической составляющей, что увеличивает стоимость станции, а другие дают сравнительно неточные результаты, но позволяют производить недорогие приборы.

Радарные станции работают по трем основным методам:

Частотный метод

Метод обнаружения частотным излучением подразумевает применение модуляции излучаемого непрерывного сигнала. Прибор отправляет его в пространство и фиксирует отражение. Прибор проводит расчеты на основании информации о том, сколько времени ушло на движение волны туда и обратно. Такой метод обнаружения имеет некоторые достоинства:

При выполнении радиолокации частотным методом обязательно применение двух антенн. Частотный принцип работы априори подразумевает улавливание большого количества помех второй антенной, создаваемых первой. Отраженные и только отправляемые сигналы мешают друг другу, что негативно влияет на чувствительность.

Метод фазовой радиолокации

Радар данного типа применяется для исследования места положения и размера движущихся объектов. Передающее устройство радара может работать непрерывно или импульсами. Метод заключается в определении разности фаз между отправляемым и воспринимаемым сигналом. Оборудование, работающее по фазной технологии, не воспринимает помехи от неподвижных поверхностей. Это достаточно распространенные приборы, главный недостаток которых в невозможности определения точной дистанции до перемещающегося объекта.

Импульсный метод

Это современный метод обнаружения объектов в пространстве. Радар сначала создает короткий импульс длиной всего в микросекунду, после чего прекращает трансляцию и воспринимает эхо от отправленной волны. Такая технология исключает появление искажения от одновременной генерации волн и восприятия их эха.

Такие приборы имеют фиксированный интервал повтора импульсов. Его длина рассчитывается в зависимости от того, на каком расстоянии ведется поиск. Частота повторений у радаров дальнего обзора составляет сотни импульсов в секунду.

Радар, работающий по импульсному методу обнаружения, имеет много достоинств:

Не лишены импульсные радары и недостатков:

Где применяются радары

Радары являются крайне полезным оборудованием для обнаружения объектов в пространстве и различных препятствий при движении транспорта. Их применяют в:

В авиации радар выполняет главную навигационную функцию. Его применение позволяет отслеживать воздушные суда, предотвращать их столкновение между собой. В условиях плохой видимости именно радары предупреждают пилотов о возможных преградах, таких как выступы скал. Радарами оснащаются все аэропорты и аэродромы. По ним непрерывно отслеживается местоположение воздушных судов. Авиационные радары направлены в небо, поэтому они не воспринимают объекты на земле.

Радары применяются в морской и речной навигации. Их наличие позволяет предотвратить столкновение между судами. Также радарные станции создают картину рельефа дна. Они предупреждают о возможных рифах, скальных уступах, отмелях. С помощью радаров осуществляется поиск спасателями пострадавших судов. Судоходные радары не реагируют на воздушные судна. Приборы данного типа работают в частотном диапазоне, поскольку имеют высокую точность замеров на близком расстоянии. Это позволяет видеть точную картину особенностей рельефа дна.

Наиболее точные радары с большим радиусом действия используются в военном направлении. Они позволяют отслеживать передвижение морских и воздушных судов, в том числе и ракет. Ими оснащаются установки ПВО. Стационарные радары устанавливаются на военных и стратегически важных объектах.

Радар для рыбной ловли рассчитан на малый радиус действия. Его задача заключается в обнаружении в воде рыбных косяков. Судна промышленной ловли используют данные радара для обнаружения мест локации рыбы перед сбросом сетей. В любительской ловле приборы преимущественно применяются для исследования рельефа дна. Устройства более высокого ценового сегмента дополнительно позволяют обнаружить крупных рыбных особей и подсказать, куда забросить снасть.

Любительские радары имеет очень малый вес, при этом действуют всего на несколько десятков метров. Для их срабатывания антенна прибора должна погрузиться в воду. Зачастую радары для рыбной промышленной ловили и навигационные являются одним комбинированным прибором. Это удобно, и позволяет облегчить управление судном, уменьшить нагромождение рубки техникой. Такие устройства могут оснащаться монохромным или цветным экраном.

Дорожные радары являются очень узкоспециализированным оборудованием, основная задача которого заключается только в определении скорости движение строго определенного транспорта. Устройство измеряет ускорение не всех машин из потока, а только тех, на которое направлено. Это достаточно компактные приборы. Для их точного срабатывания требуется ручное наведение. Радары данного типа применяются подразделениями дорожной полиции всего мира, а полученные с их помощью данные о скорости являются доказательствами нарушения правил дорожного движения.

Радардетектор

Тесно связанным прибором с радаром является радардетектор. Это специализированное оборудование, применяемое для обнаружения сигналов радаров. Прибор способен предупредить о вхождении в зону действия волн от радарной станции.

Это предупреждающее оборудование, преимущественно используемое водителями автотранспорта. Прибор, измеряющий скорость движения автомобилей, отправляет импульсы, которые рассеиваются далеко за пределами чувствительности прибора. Фон из таких волн определяется установленным в автомобиле детектором до того, как машина попадает в чувствительную зону действия радара. Прибор предупреждает водителя световым или звуковым сигналом о проведении замеров скорости его движения. Это позволяет заблаговременно сбросить ускорение, если оно превышает максимально разрешенное. Таким образом, при въезде на участок дороги радиуса действия радара, тот уже не обнаруживает нарушения ПДД.

Эффективность детекторов позволяет засечь работу радара задолго до того, как тот сможет замерить скорость авто. Это связано с тем, что радар постовых служб работает по принципу эффекта Допплера. Он сначала отправляет сигнал, потом ожидает, пока тот отразится. Для измерения скорости движущегося объекта нужно определенное время на исследование выделенного объекта, чтобы получить данные о скорости. Радардетектор выполняет похожую функцию, что и приемник самого радара. Он улавливает сигналы и сразу сообщает об этом водителю. Тот успевает сбросить скорость, пока прибор еще не сфокусировался на машине.

Погодные радары: как они помогают предсказывать погоду?

У природы есть плохая погода, и мы в Toshiba в этом не сомневаемся. Но эффективно прогнозировать ненастья человечество научилось совсем недавно, и путь к этим достижениям лежал через личные трагедии, мировые войны и «партизанские ливни». Проводим краткий экскурс в историю метеорологии, рассказываем, как появились метеорадары и почему новейший погодный суперкомпьютер назвали именем древнейшего бога.

Недавно палеоклиматологи пришли к выводу, что древнее Аккадское государство (существовало оно около 4 тыс. лет назад) пришло в упадок из-за усиления в Месопотамии сезонных пылевых бурь (так называемых «шамалов»), нарушивших сельское хозяйство. И уже тогда человечество пыталось следить за погодой и предсказывать её. Но получалось не очень — бедные аккадцы.

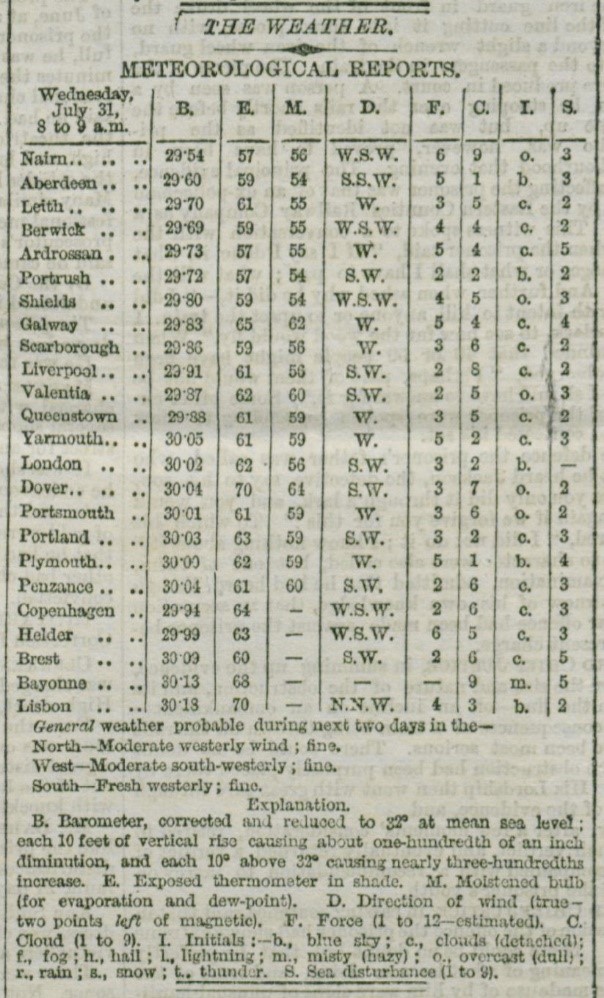

Прорыв наступил только в XIX веке, ведь первый секрет успешного прогноза — наблюдение за погодой из разных географических точек одновременно. Впервые это стало возможным с появлением нового средства связи — телеграфа, который помог построить первую метеорологическую службу, которая не только наблюдала за погодой, но и предсказывала её (как умела). Речь о Департаменте метеорологии при британском правительстве. Его создателем в 1854 году стал офицер ВМФ Великобритании Роберт Фицрой, капитан корабля «Бигль», на котором Чарльз Дарвин совершил знаменитое кругосветное путешествие. За свою долгую карьеру Фицрой задокументировал огромное количество погодных наблюдений. Правда, деятельность нового органа ограничилась созданием карты ветров для капитанов флота, которую прогнозом, конечно, назвать было нельзя.

25 октября 1859 года у берегов Англии потерпело крушение пассажирское судно «Роял Чартер». Внезапный мощный шторм разбил его о скалы у западного побережья Англии, в результате чего погибли 456 человек. Крушение «Роял Чартер» в родных водах поразило Фицроя (интересно, как бы он отреагировал на историю «Титаника» спустя полвека). Глава Департамента метеорологии распорядился создать сеть из 24 метеостанций в крупных портах Англии, Дании, Голландии и Франции для предупреждения штормов. Помог в этом Фицрою недавно изобретённый телеграф, который передавал в штаб-квартиру погодные данные морзянкой.

Помимо этого, Фицрой приказал установить на всех кораблях королевского флота штормглассы — герметично запаянные колбы со смесью из воды, этанола, нитрата калия, хлорида аммония и камфоры. Жидкость в этом приборе реагирует на изменение погоды, к примеру, помутнение предвещает дождь, а прозрачность — ясную погоду.

Судя по высоко поднявшимся большим кристаллам, этот штормгласс обещает сильный мороз и стужу. Впрочем, дальнейший технический прогресс в метеорологии выбросил этот прибор на свалку истории, даже не оставив учёным времени на изучение принципа его действия. Источник: ReneBNRW / Wikimedia Commons

Вооружившись термометрами, барометрами, штормглассами, многолетней «биг датой» наблюдений, а также показаниями сети метеостанций, Роберт Фицрой начал публиковать прогнозы погоды на 1-2 дня вперёд. Первый такой прогноз появился в The Times в 1861 году.

Прогноз погоды на 1 августа 1861 года. В Лондоне ожидалась ясная погода, умеренный юго-западный ветер и 17 градусов тепла. Сбылся ли прогноз, мы не знаем. Источник: Official blog of the Met Office News Team

Первый синоптик быстро нажил себе врагов. Учёные критиковали его методы. Британская пресса смаковала неудачи. Владельцы рыболовного бизнеса готовились предъявить счёт за убытки, ведь рыбаки часто отказывались выходить в море, получая прогноз плохой погоды от Фицроя. К 1865 году уже немолодой контр-адмирал синоптик впал в депрессию, растратив почти все своё состояние на метеорологические исследования, и 30 апреля наложил на себя руки.

Прогнозы Фицроя не могли быть точными: метеостанций было мало, обработка данных велась вручную, а экстраполяция старых погодных наблюдений часто подводила. Но главным слабым местом его практики были погодные замеры на основе косвенных данных (температура, давление), тогда как для успешного прогноза необходимо непосредственное наблюдение за передвижением воздушных масс.

Прошёл ещё век, прежде чем человечество научилось этому. Как в случае со многими другими техническими решениями XX столетия, прогрессу помогла гонка вооружений.

На погодном фронте: как военные научились предсказывать погоду?

В 1904 году 22-летний германский инженер Кристиан Хюльсмайер презентовал в Кёльне загадочный прибор, который назывался «телемобилоскопом» (Telemobiloskop). Каждый раз, когда на определённом участке протекающего неподалёку Рейна проходил корабль, телемобилоскоп издавал звон. Этот прибор состоял из искрового радиопередатчика, подключённого к множеству антенн. Телемобилоскоп улавливал отражённые от крупных металлических объектов (кораблей) электромагнитные волны. Однако присутствовавшие на презентации представили ВМФ Германии тогда аппарат не оценили.

И очень зря, потому что уже в 1930-е гг. ученые США, Великобритании, Германии, Франции, СССР, Японии, Италии и Нидерландов практически одновременно начали разработку похожих приборов, основанных на трансляции радиосигналов и улавливании отраженного от различных объектов эха. Призваны они были выявлять на дальних дистанциях движение самолетов и кораблей потенциального противника. Принцип работы этих передатчиков был положен в основу и метеорадаров, работающих до сегодняшнего дня.

Антенна излучает радиоволны сверхвысокочастотного диапазона в виде кратковременных импульсов большой мощности. Излучение фокусируется в узкий радиолуч. Когда импульс наталкивается на своём пути на препятствие, часть его энергии рассеивается в том числе и по направлению к приёмнику, который обычно работает рядом с передатчиком на одной антенне. Радиоэхо слабее отправленного импульса и возвращается с задержкой. Разность в мощности и скорости этих импульсов и позволяет определить положение в пространстве, скорость, плотность и другие физические параметры препятствия, например, самолёта или грозового облака.

К началу Второй Мировой войны такие системы были созданы, и одна из них (американская) дала миру новое слово «радар» (образовано от аббревиатуры RADAR, Radio Detection And Ranging).

В 1941 году английские операторы впервые наблюдали на индикаторе радара засвеченные участки от ливневых осадков. Позже военные обратили внимание на радиошум, который исходил от туч, снегопадов и града. Эти данные начали использовать для уточнения погоды и координации лётчиков и моряков. А после войны часть военных радаров передали метеорологам для наблюдения за погодой. К примеру, в США военно-морские силы перестроили радар AN/APS-2, ранее использовавшийся для поиска германских подводных лодок, и отдали его в Бюро погоды США в 1946 году под названием WSR-1 (Weather Surveillance Radar).

Таким увидели американские метеорологи торнадо с помощью погодного радара WSR-3, а Hook Echo — это название наблюдаемого на радаре облачного образования, похожего на торнадо (hook по-английски — «петля»). Источник: Wikimedia Commons

В послевоенный период принцип работы погодных радаров уже не менялся, но усложнялось их устройство — для получения более точных данных о размере и количестве осадков, их распределении в атмосфере, скорости и направлении передвижения. Однако климат на планете постепенно меняется, и в некоторых регионах усиливаются самые разные разрушительные погодные явления, требующие новых методов прогнозирования.

Что такое «партизанские ураганы» и почему обычные радары с ними не справляются?

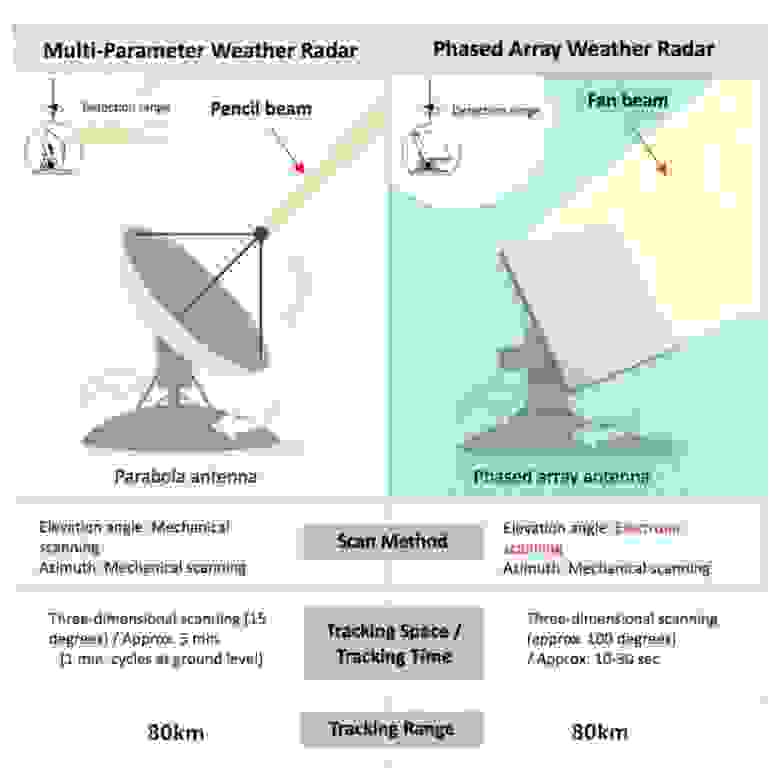

Для прогнозирования таких явлений два основных типа традиционных метеорадаров — многопараметрические и с фазированной антенной решёткой — не подходят.

Многопараметрические метеорологические радары имеют двойную поляризацию, то есть они могут одновременно передавать и принимать горизонтально и вертикально поляризованные волны. Это позволяет им эффективно отслеживать количество осадков вплоть до размеров капель дождя. Однако у такого радара есть и недостатки: его параболическая антенна (в форме тарелки) может передавать и принимать электромагнитные волны только в том направлении, к которому она обращена. Сигнал имеет форму тонкого луча, поэтому чтобы вычислить распределение осадков, нужно, словно прожектор, повернуть антенну вверх, а затем постепенно наклонять её к земле. Для наблюдения за распределением осадков вблизи уровня земли может потребоваться от одной до пяти минут, а для замера осадков в трёхмерном проекции более — пяти минут. Именно это не даёт быстро «вычислить» кучевую тучу, в которой прячется «партизанский ливень».

Первый вид радара излучает более мощный сигнал, а второй — более рассеянный. Источник: Toshiba Clip

В отличие от многопараметрических радаров, погодные радары с фазированной решёткой представляют собой плоские антенны, как правило, квадратной или многоугольной формы. Точнее говоря, они состоят из множества маленьких антенн, размещённых на плоскости (нечто похожее на фасеточный глаз насекомого). Его структура позволяет мгновенно изменять направление волн без необходимости перемещать антенну вверх или вниз. Этот вид радара позволяет излучать и принимать волны (от земли до уровня неба) практически непрерывно. Но его слабое место — вычисление количества осадков, ведь их сигнал более рассеянный.

Если многопараметрический радар хорошо замеряет количество осадков, то радар с фазированной решёткой лучше справляется с построением картины их распределения. Но чтобы обнаруживать «партизанский ураган» нужно было соединить эти два радара в одном.

Ужа с ежом: как в Toshiba соединили круг и квадрат?

Инженеры Toshiba в составе исследовательской группы Совета по науке, технологии и инновациям при правительстве Японии создали первый в мире многопараметрический радар с фазированной решёткой, то есть объединили два традиционных типа радаров в одно устройство. Оно имеет двойную поляризацию и может формировать пучок сигналов одновременно в десять направлений. Благодаря этому, такой радар способен всего за 30 секунд отыскать «партизанскую тучу» в радиусе 60 км (и за минуту — в радиусе 80 км).

Первый многопараметрический метеорологический радиолокатор с фазированной решёткой разместился на крыше Университета Саитама в декабре 2017 года. Источник: Toshiba Clip

Максимальная дальность охвата в 80 км позволяет одному радару контролировать погодную обстановку практически над всем столичным районом Токио. К примеру, в летнее время года радары смогут предупреждать о «партизанских ливнях» и помогать городским властям координировать передвижение туристов и горожан в случае неблагоприятной погоды.

Впоследствии в Японии может быть создана сеть из новых метеорадаров, которые покроют всю территорию страны. Однако чем больше инструментов исследования погоды, тем сложнее обрабатывать и интерпретировать получаемую информацию. Поэтому в будущем человечеству необходимо решить проблему создания глобальной системы контроля за погодными условиями на основе суперкомпьютеров. Похоже, прорыв в этой области подготовили наши коллеги из IBM.

Бог ясного дня: как будет предсказывать погоду новый суперкомпьютер?

В ноябре 2019 года компания IBM объявила о разработке глобальной системы высокоточного погодного прогнозирования GRAF (Global High-Resolution Atmospheric Forecasting System). Её основу составит суперкомпьютер DYEUS, построенный специально для управления виртуальной моделью глобальной погоды. Кстати, имя DYEUS («Дьеус») неслучайно — так звали верховного бога праиндоевропейского пантеона, который отвечал за ясное небо над головами наших предков 3-5 тыс. лет назад.

Радары

Радары

Название этого радиолокационного прибора «радар» (Radar) происходит от аббревиатуры его полного наименованию на английском языке – Radio Detection And Ranging (радиообнаружение и измерение дальности).

Базовые принципы функционирования радара

Можно описать следующим образом принцип, по которому работает радар: очень схож с принципом отражения звуковой волны. Если вы кричите в направлении звукоотражающего объекта (такого как ущелье в горах или пещера), вы услышите эхо. Если вам известна скорость звука в воздухе, вы можете затем оценить расстояние и общее направление и направление на объект. Время, необходимое для возврата эха, может грубо преобразовываться в расстояние, если вам известна скорость звука. В радаре используются импульсы электромагнитной. Высокочастотная энергия измеряется радаром и отражается от наблюдаемого объекта. Некоторая небольшая часть этой отраженной энергии возвращается обратно к радару. Эта отраженная энергия называется ЭХО, так же как и в терминологии звука. Радар использует это эхо для определения направления и расстояния до отражающего объекта.

Как следует из этого определения, радары используются для обнаружения присутствия цели (объекта обнаружения) и определения его положения в пространстве. Сокращение подразумевает также тот факт, что измеряемой количественной величиной обычно является расстояние до объекта. На рис. 1. показан упрощенный принцип работы простейшего радара. Антенна радара облучает цель СВЧ-сигналом, который затем отражается от цели и «захватывается» приемным устройством. Электрический сигнал, захватываемый приемной антенной радара, называется «эхом» или «ответом». Сигнал радара генерируется мощным передатчиком и принимается специальным высокочувствительным приемником.

Алгоритм обработки сигнала

Алгоритм работы простейшего радара можно описать следующим образом:

Все цели выдают так называемое диффузное отражение, т.е. сигнал обычно отражается в широком диапазоне направлений. Такой отраженный сигнал также называется «рассеянием» или обратным рассеянием – это термин, присвоенный отражениям сигнала в противоположном направлении относительно падающего луча.

Сигналы радара могут отображаться как на традиционном индикаторе положения на плоскости (PPI), так и на более современных (жидкокристаллических, плазменных и др.) системах дисплея радара. Экран PPI имеет вращающийся вектор с радаров в начале координат, который отображает направление антенны (азимут целей). Он обычно изображает картину исследуемого пространства в виде карты зоны, покрываемой лучом радара.

Очевидно, что большинство функций простейшего радара являются зависящими от времени. Временная синхронизация между передатчиком и приемником радара требуется для измерения расстояния. Системы радара излучают каждый импульс в течение времени передачи (или длительности импульса τ), ожидают возврата эхо-сигналов во время «слушания» или времени покоя и затем излучают следующий импульс, что показано на рис. 2.

Так называемый синхронизатор координирует во времени процесс синхронизации для определения расстояния до цели и выдает сигналы синхронизации для радара. Он же одновременно подает сигналы на передатчик, который посылает следующий новый импульс, и на индикатор и другие связанные схемы управления.

Время между началом одного импульса и началом следующего импульса называется периодом или межимпульсным интервалом (PRT) и PRT = 1/PRF.

Здесь частота повторения импульса (PRF) системы простейшего радара – это число импульсов, которые передаются в секунду. Частота передачи импульсов существенно влияет на максимальное расстояние, которое может отображаться, что мы покажем ниже.

Основная функция радара – измерение расстояния

Расстояние до стационарной или перемещающейся цели (объекта) определяется из времени прохождения высокочастотного передаваемого сигнала и скорости распространения (с0). Фактическое расстояние цели от радара обычно называют «наклонная дальность» – это некоторая линия в поле зрения между радаром и облучаемым объектом, в то время как расстояние «по земле» – это горизонтальное расстояние между излучателем и его целью и его расчеты требуют знания высоты цели. Так как волны проходят к цели и обратно, то физическое время кругового прохождения луча радара делится пополам с целью получения времени, которое необходимо волне для достижения этой цели. Поэтому для расчетов обычно используется следующая формула:

Где R – наклонная дальность; tdelay – время, необходимое для прохождения сигнала до цели и обратно; с0 – скорость света (приблизительно 3 × 10 8 м/сек).

Если соответствующее время прохождения (tdelay) известно, то расстояние R между целью и радаром можно легко рассчитать с использованием этого выражения.

Одна из практических проблем определения точности расстояния состоит в том, как однозначно определить расстояние до цели, если цель возвращает мощный эхо-сигнал. Эта проблема возникает из-за того, что импульсные радары, как правило, передают последовательность импульсов. Приемник радара измеряет время между передними фронтами последнего переданного импульса и импульса эха. На практике часто бывают, что эхо будет приниматься от цели на значительном (большом) расстоянии после передачи второго импульса передачи.

В этом случае радар будет определять «неправильный» временной интервал и, как следствие, неправильное расстояние. Процесс измерения допускает, что импульс связывается со вторым переданным импульсом и показывает значительно меньшее по сравнению с фактическим расстоянием до цели. Это называется «неоднозначность определения расстояния» и имеет место тогда, когда имеются крупноразмерные цели на расстояниях, превышающих время повторения импульса. Время повторения импульса определяет максимальное «однозначное» расстояние. Для увеличения значения «однозначного» расстояния необходимо увеличить PRT (это значит – снизить PRF).

Эхо-сигналы, появляющиеся после времени приема, могут фиксироваться: – либо во времени передачи, где они остаются не принимаемыми в расчет, так как радар не готов к приему в это время, – либо в следующем времени приема, когда они могут приводить к ошибке измерения. Зона однозначного определения дальности радара может определяться с использованием формулы:

Численное значение используемого периода повторения импульсов (PRT) радара исключительно важно при определении максимального расстояния, так как время возврата от цели, которое превышает PRT системы радара, проявляется при неправильных положениях (расстояниях) на экране радара. Отражения, которые появляются при этих «неправильных» расстояниях, рассматриваются как вторичные эхо-сигналы во времени. Кроме проблемы зоны однозначного определения дальности удаленных целей (объектов), существует и проблема обнаружения объектов на минимальном расстоянии от радара. Известно, что когда передний фронт эхо-импульса попадает внутрь импульса передачи, невозможно точно определить время «кругового» прохода. Минимальное обнаруживаемое расстояние (Rmin) зависит от импульса передатчиков при τ и времени восстановления мультиплексора trecovery следующим образом:

Поскольку приемник радара не воспринимает сигнал до момента окончания импульса передачи, необходимо отключить его от передатчика во время передачи для исключения повреждения. В этом случае импульс «эхо» приходит от очень близкой цели. Следует иметь в виду, что цели на расстоянии от радара, эквивалентном длительности импульса, не обнаруживаются. Например, типовое значение для длительности импульса в 1 мкс для радара обычно соответствует минимальному определяемому расстоянию в 150 м, что, в общем, приемлемо. Однако радары с «длинным» импульсом имеют недостаток относительно минимального расстояния, в частности радары с сжатием импульса, которые могут использовать длительности импульса порядка десятков и даже сотен микросекунд. Типовая длительность импульса τ обычно составляет: – радар ПВО: до 800 мкс (минимальное расстояние 120 км); – радар воздушного наблюдения гражданского аэропорта 1,5 мкс (минимальное расстояние 250 м); – бортовой радар обнаружения перемещения объекта по поверхности: 100 нс (минимальное расстояние 25 м). Определение направления движения цели (объекта) – еще одна из важных функций радара.

Специалисты по радарам часто используют такой термин, как **азимут** – направление на цель, которое определяется направленностью антенны радара. Направленность, иногда называемая «коэффициент усиления антенны в заданном направлении», – это способность антенны концентрировать передаваемую энергию в одном конкретном направлении. Соответственно такая антенна с высокой направленностью называется направленной антенной. Путем измерения направления, в котором направляется антенна при приеме эха можно определять координаты цели. Точность угловых измерений обычно определяется направленностью, которая является определенной функцией геометрического размера антенны. «Истинный» пеленг цели радара – это угол между истинным направлением на север и некоторой условной линией, указывающей направление на цель. Этот угол обычно измеряется в горизонтальной плоскости и по часовой стрелке от направления на север. Угол азимута на цель радара может также измеряться по часовой стрелке от центральной линии несущего радара корабля или самолета и называется в этом случае относительным азимутом. В частности, быстрая и точная передача информации по азимуту между поворотным столом радара со смонтированной антенной на нем и информационными экранами имеет важное практическое значение для различных серво-систем современных РЭА. Эти серво-системы используются в более старых антеннах классических радаров и пусковых установках баллистических ракет и работают с помощью приборов типа сельсин-датчиков с вращательным моментом и сельсин-приемников с вращательным моментом. При каждом вращении антенны кодирующее устройство посылает множество импульсов, они затем подсчитываются в индикаторах. Некоторые радары работают без (или с частичным) механическим перемещением. Радары первой группы используют электронное сканирование фазы по азимуту и/или по возвышению (антенны с фазированной антенной решеткой).

Угол возвышения цели

Угол возвышения – это угол между горизонтальной плоскостью и линией видимости, измеренный в вертикальной плоскости. Угол возвышения обычно описывается с помощью символа буквы ε. Угол возвышения всегда положителен выше горизонта (угол возвышения 0), а отрицателен ниже горизонта (рис 4.).

Очень важный для пользователей радара параметр – высота цели над поверхностью земли (альтитуда), что обозначается обычно буквой Н. Истинной альтитудой считается фактическое расстояние над уровнем моря (рис. 5.а). Альтитуда может рассчитываться с помощью расстояния R и угла возвышения ε, как показано на рис. 5.б., где:

Однако на практике, как известно, распространение электромагнитных волн также подвергается эффекту рефракции (передаваемый луч радара не является прямой линией стороны этого треугольника, он изгибается), и величина отклонения от прямой линии зависит от следующих основных факторов: – передаваемой длины волны; – барометрического давления атмосферы; – температуры воздуха и – атмосферной влажности. Точность определения цели – это степень соответствия между оцениваемым и фактически измеренным положением и/или скоростью цели в данный момент времени и ее фактическим положением (или скоростью). Точность радионавигационных характеристик обычно представляется в виде заданной статистической меры «системной ошибки». Следует сказать, что установленная величина требуемой точности представляет неопределенность регистрируемой величины относительно истинной величины и фактически показывает интервал, в котором лежит истинная величина при установленной вероятности. Обычно рекомендуемый уровень этой вероятности составляет 9–10%, что соответствует примерно двум стандартным отклонениям среднего для нормального гауссового распределения измеряемой переменной. Любое остаточное смещение должно быть малым в сравнении с установленным требованием к точности. Истинное значение – это такая величина, которая при рабочих условиях характеризует точно переменную, которая должна измеряться или наблюдаться на требуемом характеристическом интервале времени, области и/или объеме. Точность не должна «конфликтовать» с еще одним важным параметром – разрешением радара.

Усиление антенны радара

Обычно этот параметр радара является известной величиной и приводится в его спецификации. Фактически это характеристика способности антенны фокусировать выходящую энергию в направленном луче. Его численное значение определяется очень простым соотношением:

G = максимальная интенсивность излучения средняя интенсивность излучения

Этот параметр (усиление антенны) описывает степень, в которой антенна концентрирует электромагнитную энергию в узком угловом луче. Два параметра, связанных с усилением антенны, – это коэффициент усиления антенны в заданном направлении и направленность. Усиление антенны служит в качестве критерия качества относительно изотропного источника с направленностью изотропной антенны, равной 1. Мощность, принимаемая от заданной цели, напрямую связана с квадратом усиления антенны, когда эта антенна используется как для передачи, так и для приема. Этот параметр характеризирует коэффициент усиления антенны – коэффициент увеличения передаваемой мощности в одном нужном направлении. Можно отметить, что в этом отношении эталоном является «изотропная» антенна, которая одинаково передает мощность сигнала в любом произвольном направлении (рис. 6).

Например, если сфокусированный луч имеет мощность в 50 раз больше, чем у равнонаправленной антенны с такой же мощностью передатчика, то направленная антенна имеет усиление 50 (17 децибел).

Апертура антенны

Как было отмечено выше, обычно в простейших радарах одна и та же антенна используется во время передачи и приема. В случае передачи вся энергия будет обрабатываться антенной. В случае приема антенна имеет то же усиление, но антенна принимает только часть поступающей энергии. Параметр «апертура» антенны в общем случае описывает то, насколько хорошо эта антенна может принимать мощность от поступающей электромагнитной волны.

При использовании антенны в качестве принимающей сигнал апертура антенны может для упрощения понимания представляться как площадь круга, построенного перпендикулярно поступающему излучению, когда все излучение, проходящее в пределах круга, выдается антенной в согласованную нагрузку. Таким образом, плотность поступающей мощности (Вт/м2) × апертуру (м2) = поступающая мощность от антенны (Вт). Очевидно, что усиление антенны прямо пропорционально апертуре. Изотропная антенна обычно имеет апертуру λ2/4π. Антенна с усилением G имеет апертуру Gλ2/4π.

Размеры проектируемой антенны зависят от ее требуемого усиления G и/или используемой длины волны λ в виде выражения частоты передатчика радара. Чем выше частота, тем меньше антенна (или выше усиление при равных размерах).

Большие «тарелкообразные» антенны радара имеют апертуру, почти равную ее физической площади, и усиление, как правило, от 32 до 40 дБ. Изменение качества антенны (нерегулярность антенны, деформации или обычный образовавшийся на ее поверхности лед) имеет очень большое влияние на усиление.

Шумы и эхо-сигналы

Минимально различимый эхо-сигнал определяется как мощность полезного эхосигнала на приемной антенне, который дает на экране различимую отметку цели. Минимально различимый сигнал на входе приемника обеспечивает максимальное расстояние обнаружения для радара. Для каждого приемника имеется определенная величина мощности приема, при которой приемник может работать вообще. Эта наименьшая рабочая принимаемая мощность часто обозначается MDS (минимально различимый сигнал). Типовые значения MDS для радара лежат в диапазоне от 104 до 113 дБ. Численные значения величины максимальной дальности определения цели можно определить из выражения:

R max = P tx ∙ G 2 ∙ λ 2 ∙ σ t 4π 3 ∙ P MDS ∙ L S 4

Термин «шум» также широко используется разработчиками и пользователями радиолокационной техники. Численное значение MDS зависит в первую очередь от отношения сигнал/шум, определяемого как отношение энергии полезного сигнала к энергии шума. Все радары, так как они являются полностью электронным оборудованием, должны уверенно работать в присутствии определенного уровня шума. Основной источник шума называется тепловым шумом, и он вызывается тепловым движением электронов.

В общем случае все виды шумов можно разделить на две большие группы: внешний атмосферный или космический шум и внутренний (шум приемника – вырабатываемый внутри в приемнике радара). Общая (интегральная) чувствительность приемника во многом зависит от уровня собственного шума приемника радара. Приемник с низким уровнем собственного шума, как правило, разрабатывается с использованием специальных конструкцией и компонентов, которые расположены в самом начале тракта. Проектирование приемника с очень низкой шумовой характеристикой достигается за счет минимизации коэффициента шума в самом первом его блоке. Этот компонент, как правило, характеризуется низкой шумовой характеристикой с большим усилением. По этой причине он обычно и называется «малошумящий предусилитель» (Low noise preamplifier – LNA).

Ложная тревога – это «ошибочное решение по обнаружению цели радаром, вызванное шумом или другими мешающими сигналами, превосходящими порог обнаружения». Проще говоря, это указание наличия цели радаром, когда реальной цели нет. Интенсивность ложных сигналов (FAR) рассчитывается с использованием следующей формулы:

FAR = количество ложных целей число ячеек диапазона

Сигналы ложных тревог вырабатываются тогда, когда тепловой шум превышает некоторый уровень установленного порога за счет наличия паразитных сигналов (как внутренних для приемника радара, так и из источников, внешних для радара) или при ошибках (сбоях) функционирования оборудования. Ложный сигнал может проявляться как мгновенная метка цели на дисплее ЭЛТ, на выходе процессора цифрового сигнала, в виде звукового сигнала или всеми этими средствами вместе. Если порог обнаружения устанавливается слишком высоко, будет очень мало ложных сигналов, но требуемое отношение сигнал/шум будет «подавлять» обнаружение действительных целей. Если порог установлен слишком низко, то слишком большое число ложных срабатываний будет маскировать обнаружение действительных целей. Искусство разработчика радара и заключается в том, что необходимо выбрать именно оптимальный для решаемого круга задач уровень порога обнаружения. Принятый и демодулированный эхо-сигнал обрабатывается пороговой логикой. Этот порог должен сбалансироваться так, чтобы нужные сигналы определенной амплитуды имели возможности прохождения, а шум бы автоматически удалялся. Так как сильный шум присутствует в «верхушках» смешанного сигнала, которые лежат в диапазоне нужных малых сигналов, то оптимизированный уровень порога должен быть компромиссом. Нужные сигналы должны, с одной стороны, достигать индикации при минимальной амплитуде; с другой стороны, интенсивность ложных сигналов не должна возрастать.

Поэтому используется еще один параметр – вероятность обнаружения цели, который определяется следующим образом:

P D = обнаружение цели все возможные метки цели ∙ 100 %

Классификация радиолокационных устройств

Можно выделить сразу две большие группы РЛУ, отличающиеся типом (видом) используемого устройства отображения конечной информации. Это РЛУ с формированием изображения и РЛУ без формирования изображения. РЛУ с построением изображения формирует картину наблюдаемого объекта или области. Они обычно применяются для построения карты земной поверхности, других планет, астероидов, других небесных тел и для распределения по категориям целей для военных систем.

Радары без построения изображения производят измерения обычно только в линейном одномерном представлении изображения. Типичными представителями системы радара без построения изображения являются измерители скорости и радарные измерители высоты. Они также называются измерителями на отражении, так как они измеряют свойства отражения объекта или области, которые наблюдаются. Примеры вторичных радаров без построения изображения – противоугонные системы в автомобилях, системы защиты помещений и др.

Все разновидности РЛУ в зарубежной литературе разделяются на две большие группы «Primary Radars» (первичные радары) и «Secondary Radars» (вторичные радары). Рассмотрим их отличия, особенности организации и применения, используя ниже терминологию основного используемого источника.

Первичные радары (Primary Radars)

Первичный радар сам формирует и передает высокочастотные сигналы, которые отражаются от целей. Возникшие эхо-сигналы принимаются и оцениваются. В отличие от вторичного радара, первичный радар излучает и принимает свой собственный излученный сигнал снова в виде эха. Иногда первичный радар бывает оснащен дополнительным устройством запроса, которым снабжены вторичные радары, для комбинации преимуществ обеих систем. В свою очередь, Primary Radars разделены на две большие группы – импульсные (Pulses Radars) и волновые (Continuous Wave). Импульсный радар формирует и передает высокочастотный импульсный сигнал высокой мощности. После этого импульсного сигнала следует более длинный временной перерыв, при котором может быть принят эхо сигнал, перед тем как отправляется следующий сигнал. В результате обработки можно определить направление, расстояние и иногда, при необходимости, высоту или высоту над уровнем моря цели исходя из зафиксированного положения антенны и времени распространения импульсного сигнала. Эти классические радары передают очень короткие импульсы (для получения хорошего разрешения по расстоянию) с предельно высокой мощностью импульса (для получения максимального расстояния распознавания цели). В свою очередь все импульсные радары можно разбить также на две большие группы. Первую из них составляют импульсные радары с использованием метода сжатия импульсов. Эти радары передают относительно слабый по мощности импульс с большой длительностью. Отмодулирует передающийся сигнал для получения разрешения по расстоянию также в пределах передающегося импульса с помощью методики сжатия импульса. Далее различают моностатические и бистатические радары, представляющие вторую группу. Первые разворачиваются на одном месте, передатчик и приемник располагаются совместно и радар в основном использует одну и ту же антенну для приема и передачи.

Бистатические радары состоят из разделенных мест расположения приемника и передатчика (на значительном расстоянии).

Вторичные радары (Secondary Radars)

Так называемый вторичный радар отличается тем, что использующий его объект, например самолет, должен иметь собственный ретранслятор (передающий ретранслятор) на борту и этот ретранслятор отзывается на запрос путем передачи кодированного сигнала отзыва. Этот отклик может содержать значительно больше информации, чем может получить первичный радар (например, высота, код идентификации или также любые технические проблемы на борту, такие как потери радиосвязи).

Наличие ретранслятора необходимо для обеспечения значительного снижения мощности передатчика в случае достижения того же максимального расстояния обнаружения. Приемник вторичного радара может быть менее чувствительный, так как мощность активного ответа всегда выше, чем мощность пассивных эхосигналов. Это обстоятельство имеет негативное влияние на боковые лепестки. Это должно компенсироваться разработчиком путем использования соответствующих мер подавления эффекта боковых лепестков. Так как частоты передачи и приема различны, здесь не возникает мешающих отражений. Поэтому нет необходимости в MTI системе для компенсации паразитных отражений от земли. С другой стороны, изменение частоты с помощью преднамеренной помехи невозможно. Возникающие внутренние помехи в оборудовании вторичного радара исключаются использованием дополнительных мер при монтаже радиоэлектронных компонентов радара.

Радар непрерывной волны (Continuous Wave Radar)

Радары непрерывной волны (CW-радары) передают непрерывно высокочастотный сигнал. Эхо-сигнал также принимается и обрабатывается непрерывно. Передаваемый сигнал этого радара постоянен по амплитуде и частоте. Этот вид радаров обычно специализируется на измерении скорости движения различных объектов. Например, это оборудование используется для измерителей скорости. CW-радар, передающий немодулированную мощность, может измерять скорость с использованием доплеровского эффекта, при этом он не может измерять расстояние до объекта.

CW-радары имеют тот основной недостаток, что они не могут измерять расстояние. Для устранения этой проблемы может использоваться метод частотного сдвига.

Классификация и принципиальные особенности военных радаров

Все многообразие радаров можно разделить на типы на основе сфер их использования.

Радары ПВО могут обнаруживать воздушные цели и определять их положение, курс и скорость в относительно большом пространстве. Максимальное расстояние для радаров ПВО может превышать 500 км, и покрытие по азимуту составляет полный круг в 360 градусов. Радары ПВО обычно делятся на две категории в зависимости от объема передаваемой информации о положении цели. Радары, которые выдают только информацию о расстоянии и азимуте, называются двумерными, или 2D радарами. Радары, которые выдают расстояние, азимут и высоту, называются трехмерными или 3D радарами.

Радары ПВО используются как устройства раннего предупреждения, так как они могут обнаруживать приближение самолета противника или ракет на больших расстояниях. В случае атаки раннее предупреждение о противнике важно для организации успешной обороны от атаки. Защита от авиации в виде противовоздушной артиллерии, ракет или истребителей должна иметь высокую степень готовности во времени для отражения атаки. Информация о расстоянии и азимуте, даваемая радарами ПВО, предназначена для начального озиционирования радаров, отслеживания и управления огнем по цели.

Другая функция радара ПВО – направление боевого патрулирующего самолета к положению, пригодному для перехвата самолета противника. В случае управления самолетом информация по направлению движения цели получается оператором радара и передается на самолет либо голосом пилоту по радиоканалу, либо по компьютерной линии.

Основные применения радаров ПВО:

Применение радара

Ученые используют радары, чтобы отслеживать миграцию птиц и насекомых, определять расстояние до планет. Потому как он может показать в каком направлении и как быстро движется объект, радар используется полицией для определения нарушений скоростного режима. Подобные технологии используются в спорте, например в теннисе, чтобы определить скорость подачи. Радар используют спецслужбы, чтобы сканировать объекты. В военных целях радары, в большей степени, применяют в качестве поиска целей и управления огнем.

Радары сейчас используются довольно широко. Особенно широкое применение они нашли в военной технике – ни один самолет или судно не обходится без радара. Да и наземные радары распространены. На основе их показаний диспетчеры управляют движением и посадки самолетов, они отслеживают появление опасных или подозрительных объектов на суше и на море. На кораблях также есть такое устройство, как эхолот, которое работает по принципу радара, только измеряет глубину под судном.

Современные радары способны обнаружить цель на сотни километров. Созданы целые сети радиолокационных станций, которые постоянно «прощупывают» поверхность Земли с целью обнаружения авиа- и ракетной атаки. И в мирных целях радары тоже применяются – в космической технике и в авиатранспорте, на судах и даже автодорогах.

Обзор некоторых других современных радарных систем

Siemens VDO Automotive с 2003 года предлагает систему, основанную на радарах и видеодатчиках. Для реализации функциональности мониторинга «мертвых зон» и помощи при смене полосы система Siemens VDO использует инсталлируемый на заднем бампере автомобиля двухлучевой радарный датчик на 24 ГГц, который представляет собой и ACU, и датчик как один компонент.

В 2003 году Denso ввела две системы — АКК и систему предотвращения аварий, в обеих используются миллиметровый радар и блок управления (названные vehicle distance ECU для ACC и pre-crash ECU, соответственно).

77-гигагерцовый радар Denso может определять препятствия в горизонтальной плоскости с углом в 20° с точностью в 0,5°. Диапазон детектирования относительной скорости составляет ±200 км/ч (включая обнаружение стационарных объектов), диапазон детектирования расстояния — более 150 м.

Система pre-crash safety system Denso, основанная на радарах, автоматически активирует пассажирские ремни безопасности и тормозную систему автомобиля. Denso разработала эту систему совместно с корпорацией Toyota Motor. В новые автомобили эта система была введена в Японии еще в 2003 году, а в Северной Америке — в 2004 году.

АКК от TRW Automotive включает радарный датчик AC20 на 76 ГГц с цифровой волной FSK, цифровой процессор и контроллер. В радарном датчике с типичным интерфейсом CAN использован модульный дизайн на основе MMIC. Измерения расстояния— в диапазоне 1–200 м с точностью ±5% или 1 м, измерения скорости — в диапазоне ±250 км/ч с точностью ±0,1 км/ч, угловой диапазон измерений ±6° с точностью ±0,3°.

Максимальное замедление при вмешательстве АКК в управление (тормозную систему) ограничено пределом в 0,3 g. Если требуется большее замедление, требуется вмешательство водителя. Необходимое тормозное усилие в системах от TRW может быть также обеспечено электронным усилителем Electronic Booster, VSC/ESP.